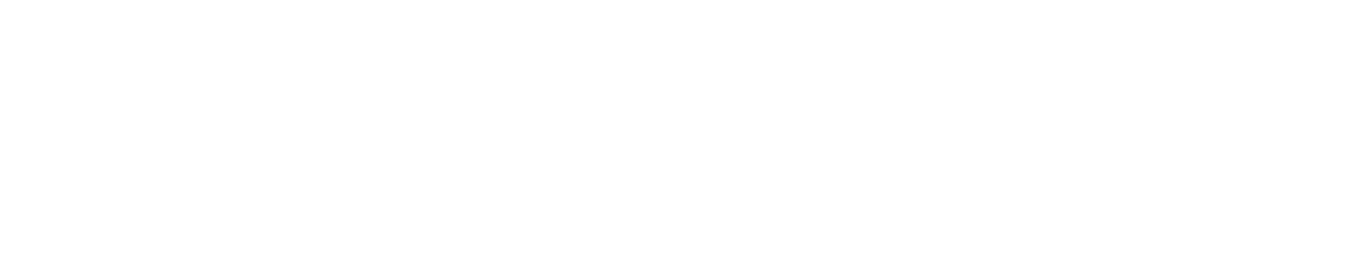

Mostra LA DUCHESSA DI VALMONT AL VILLINO BONCOMPAGNI LUDOVISI

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2024 dal tema “Il Patrimonio in cammino” la Casa Museo Boncompagni Ludovisi apre al pubblico la mostra La Duchessa di Valmont al villino Boncompagni Ludovisi, a cura di Matilde Amaturo e Valentina Filamingo. L’esposizione presenta al pubblico una recente donazione di moda e costume da parte dell’artista pittrice Antonia Di Giulio. Si tratta di un abito settecentesco del costumista Gabriele Mayer per il film “Valmont” con cui Antonia Di Giulio inizia negli anni Novanta un percorso artistico insieme a Mario Schifano. Complice la fotografia, la Di Giulio viene immortalata dall’artista esponente della pop art italiana nel suo atelier/abitazione in via delle Mantellate a Roma mentre indossa l’abito che le valse l’appellativo di “duchessa di Valmont della pittura” nella definizione del critico Achille Bonito Oliva. Il personaggio della Duchessa nasce nel luglio del 1991 e termina nell’autunno 2023 con un evento di addio negli spazi di Capitolium Art, un tempo atelier di Schifano in via delle Mantellate. La donazione nella primavera 2024 del costume della duchessa di Valmont alla Casa Museo Boncompagni diventa pretesto per proporre al pubblico il ritorno del personaggio e il suo incontro “virtuale” con la principessa Alice Blanceflor de Bildt nel villino Boncompagni Ludovisi che ospita il museo. Ne nasce un dialogo muto tra due donne elegantemente vestite, la duchessa Antonia e la principessa Alice accompagnato dall’esposizione del costume di scena di Mayer e da una serie di scatti fotografici, tra cui quelli di Mario Schifano. Antonia Di Giulio è nata a Sabaudia, vive e lavora a Roma. È stata allieva di Paolo Cotani, nel 1987 si è laureata in Storia dell’Arte presso l’Università “La Sapienza” di Roma. I suoi primi lavori risalgono alla fine degli anni 70 e trovano ispirazione nel mondo concettuale e nel minimalismo. La ricerca sul colore bianco è una caratteristica costante delle opere di quel periodo. Nei primi anni 80, restando fedele alla pittura-pittura, crea opere di grande formato, per lo più bianche con accenni di colore, argenti, grigi, celesti etc. Nel 1988 è a New York ospite della pittrice Natalie Edgar e del marito, lo scultore Philip Pavia, pioniere negli Stati Uniti dell’avanguardia astratta. Pavia fu uno dei fondatori del Club, un gruppo di artisti, scrittori e intellettuali come William de Kooning, Barnett Newman, Robert Motherwell e Leo Castelli; artefice delle conferenze organizzate dal Club e dalla rivista IT IS a cui parteciparono Hannah Arendt, Joseph Campbell e John Cage. Sempre a New York Ralph Gibson la ritrae per la sua opera di “New York from the italian series” che esce pubblicata su Darkroom Photography, May 1990. L’incontro con Mario Schifano è del 1990. Nasce una grande e profonda amicizia e una vitale collaborazione artistica. La fotografia è il mezzo naturale di questo scambio artistico. Apertura mostra: 28 settembre ore 19.30-22.30 (ultimo ingresso ore 22.00) La mostra sarà aperta dal 29 settembre al 3 novembre con i consueti orari (9.00-19.30)

Reinhard Pfingst LE OASI DEL TERZO MILLENNIO

Lunedì 9 settembre 2024 alle ore 17.00 la Casa Museo Hendrik Christian Andersen diretta da Maria Giuseppina Di Monte, afferente all’istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma guidato dal Direttore Generale Musei Prof. Massimo Osanna, inaugura la mostra “Le oasi del terzo millennio” di Reinhard Pfingst. L’esposizione, curata da Maria Giuseppina Di Monte e Gabriele Simongini, presenta per la prima volta la ricerca pluriennale dello scultore tedesco-nipponico, romano adottivo da quarant’anni, sulla poeticità contemplativa degli spazi, che si articola prevalentemente in una serie di plastici architettonico-scultorei in scala. La mostra è completata da alcune sculture in marmo e materiali sintetici, da una scelta di bozzetti dall’acceso cromatismo e da alcuni studi pittorici, configurando la visione complessiva dell’artista di luoghi e spazi ideali, concepiti e realizzati con mezzi e modalità artistici, in cui recarsi per riflettere, meditare, contemplare. Nell’introduzione alla mostra della Direttrice Maria Giuseppina Di Monte si legge: Reinhard ci introduce in una dimensione inedita per il museo Andersen con una mostra che si situa al crocevia fra scultura, architettura e design, dedicando grande attenzione e cura al rapporto col contesto. L’artista è infatti molto sensibile al luogo col quale interagisce, calibrando pieni e vuoti, misure e cromie, usando lo spazio come un campo di forze, esattamente come fa il pittore con la tela: costruendo un microcosmo all’interno di quello museale dal quale assorbe stimoli, suggestioni, echi che traduce in oggetti proporzionati, dai colori squillanti alternati a puri monocromi. Reinhard ha interpretato il lessico architettonico e decorativo andersiano restituendo, attraverso piccoli costrutti, modelli in mini-scala di fontane, teatri o anche di singoli oggetti, delle immagini che sintetizzano la fusione fra architettura e scultura, tema indagato in una recente mostra che il museo ha dedicato all’esplorazione di questo affascinante connubio che trova nel progetto della città ideale di Hendrik Andersen una compiuta esemplificazione. Scrive il curatore : “Reinhard è legato ad Hendrik Christian Andersen, scultore nordico come lui e come lui votato all’Utopia di un mondo migliore, da una profonda vocazione architettonica e anche dalla capacità di vedere nel nostro Paese quella abbagliante identità e vocazione umanistica che noi italiani invece non sappiamo più sentire come nostra, drammaticamente. Così, in rapporto ideale con l’armonia della grande “Fontana della Vita” progettata da Andersen nella sua Casa/Museo, Reinhard presenta le proprie oasi visive, modelli di ambienti, incentrati ciascuno su una scultura, che ci invitano a sostare, a contemplare, a riflettere, a respirare meglio. Realizzati con materiali semplici e poveri, nel contesto di un periodo economicamente difficile per il nostro artista, hanno il loro punto di forza nella sintonia assoluta fra forme architettoniche e scultoree, sotto il segno di una musicalità e di una leggerezza che è danza nello spazio, tanto che varie opere plastiche di Reinhard hanno la vitalità guizzante della fiamma, la mobilità imprevedibile di bandiere al vento, il battito di onde e di orizzonti che si accavallano senza sosta. Reinhard propone una contestualizzazione meditativa dell’oggetto plastico e dello spazio circostante, basandosi sulla musicalità visiva della scultura astratta che modula vuoti e pieni come se fossero organismi naturali senza essere mai impositiva e chiusa in rigide geometrizzazioni. Nelle sue origini familiari tedesche e giapponesi hanno finito col convivere una sorta di spirito romantico volto al sublime, la rettitudine morale e un senso di comunione con la natura e il mondo che ha una intensa forza poetica.” La mostra sarà visitabile fino al 6 ottobre. Comunicato stampa

In viaggio da 140 anni

Dal 6 luglio al 31 agosto la Casa Museo Hendrik Christian Andersen diretta da Maria Giuseppina Di Monte e afferente all’istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma guidato dal Direttore Generale Musei Prof. Massimo Osanna ospiterà la mostra In viaggio da 140 anni a cura dell’Associazione Artisti Coreani in Italia – ARCOI. L’esposizione è realizzata in collaborazione con l’Istituto Culturale Coreano e con l’Ambasciata della Repubblica di Corea e celebra i 140 anni di relazioni diplomatiche tra l’Italia e la Repubblica di Corea, iniziate con la firma del trattato commerciale nel 1884 e proseguite nel 1901 con l’istituzione della sede consolare italiana a Seoul. Agli inizi del Novecento la Corea era quasi del tutto sconosciuta alla gran parte degli Europei. Le sue tradizioni e la sua cultura erano avvolti in un alone di mistero. Grazie alle fotografie scattate dal giovane tenente di vascello e socio della Società Geografica Italiana Carlo Rossetti, nominato console di Corea nel 1902, il Gran Han (così era chiamata all’epoca la penisola coreana) iniziò a essere noto alle conoscenze occidentali. Acuto e attento osservatore della società coreana, Rossetti scattò più di 200 fotografie che divennero occasione per veicolare informazioni in campo culturale, geografico, sociale ed economico della Corea, nonché raccontare i paesaggi meravigliosi, l’arte e la vita quotidiana della popolazione di un luogo così lontano. Oggi, a distanza di 140 anni, sono gli stessi artisti coreani a raccontare nelle loro opere la “coreanità” mediante innovazione e creatività. Ne sono un esempio le culture K-pop e K-cinema che stanno suscitando sempre maggiore interesse nel mondo occidentale. L’alta tecnologia e il successo globale tuttavia non li allontana dalle loro radici. Lo stesso vale per gli artisti del collettivo ARCOI, in mostra alla Casa Museo Hendrik Christian Andersen, una comunità di scultori, grafici e pittori coreani, giovani e meno giovani, nati in Corea ma residenti in Italia. Ivi trasferitisi, hanno deciso di rimanervi e raccontare la “coreanità” sapientemente mescolata al contesto culturale-artistico ospitante. Come fece più di un secolo fa l’artista visionario Hendrik Christian Andersen, viaggiatore ed esule dalla Norvegia agli Stati Uniti e infine all’Europa. L’artista scelse l’Italia e Roma in particolare come meta e destinazione finale del viaggio e luogo per diffondere la sua arte “mondiale” veicolo di emancipazione. Il viaggio degli artisti coreani è anch’esso un viaggio fisico che li ha portati dal paese d’origine sui nostri lidi ma anche un viaggio metaforico che sottolinea come la migrazione permetta di conoscere realtà diverse e fare esperienza del mondo, delle persone e della natura dei luoghi e come la conoscenza garantisca comprensione e rispetto fra nazioni e individui. Le opere esposte testimoniano il viaggio da un paese lontano e celebrano una storia lunga 140 anni, quella del florido scambio tra Italia e Corea, di cui nel 2024-2025 si celebra anche l’anno dello scambio culturale. Quindici gli artisti in mostra – Son Hyun Sook, Shim Nan Young, Joh Gyung Hee, Chun Mi Jin, Lee Na Kyung, Lee Guem Muk, Lee Ji Yeon, Moon Sang Mi, Kim Sung Il, Kim Jae Kyeong, Kim Ha Jin, Kim Hwal Kyung, Kim Giuno, Nam So Hyeon e Park Hyun – che compiono ciascuno il proprio viaggio offrendo al pubblico l’esperienza di una mescolanza armoniosa tra Oriente e Occidente. La mostra è inclusa nel biglietto d’ingresso alla Casa Museo. Comunicato stampa

La “maraviglia” del tempo. La Girandola e l’arte pirotecnica a Castel Sant’Angelo

Mostra Castel Sant’Angelo 27 giugno – 29 settembre 2024 Castel Sant’Angelo si illumina con i fuochi della Girandola e ospita una mostra storico-documentaria per scoprirne origini e tradizione Roma, 26 giugno 2024 – È stata presentata questa mattina in anteprima a Castel Sant’Angelo la mostra storico-documentaria dal titolo “La maraviglia del tempo. La Girandola e l’arte pirotecnica a Castel Sant’Angelo”. Dopo la visita in preview alle autorità e alla stampa, la mostra è rimasta accessibile al pubblico, che potrà visitarla fino al 29 settembre 2024. Ideata dalla dott.ssa Eva M. Antulov con la consulenza storico-scientifica dell’arch. Giuseppe Passeri, la mostra è stata realizzata dall’istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma e si avvale del comitato scientifico presieduto dal prof. Claudio Strinati, e composto, inoltre, dal prof. Michele Rak e dal dott. Sandro Bari. Si svolge con gli auspici della Presidenza della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati – Cultura, Scienza e Istruzione e beneficia del sostegno di Enel Italia. Sono intervenuti: il Direttore generale Musei, prof. Massimo Osanna, il Presidente della Commissione VII Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera on. Federico Mollicone, la responsabile Affari Istituzionali Tirrenica Adriatica Enel, dott.ssa Cristiana Di Torrice, il Prof Claudio Strinati, storico dell’arte, già Soprintendente per il Polo Museale Romano, la dott.ssa Eva M. Antulov del Gruppo IX Invicta e l’arch. Giuseppe Passeri, del Gruppo IX Invicta, ideatore della Rievocazione storica della Girandola. L’esposizione si pone l’obiettivo di ricostruire la tradizione della Girandola, una delle feste più spettacolari che si svolgevano a Roma già nel XV secolo, ripetendosi in differenti occasioni, tra cui la più celebre era il 29 giugno, giorno dedicato ai Santi Pietro e Paolo, patroni della città. Il percorso si snoda tra dipinti, stampe, manoscritti e macchine per fuochi, in un viaggio che arriva fino ai nostri giorni, con un ponte lanciato sul futuro. “Con questa mostra – commenta il Direttore generale Musei Massimo Osanna – Castel Sant’Angelo rende omaggio a uno spettacolo straordinario, che da secoli è parte integrante della storia della città e del monumento stesso. Grazie alla collaborazione di un comitato scientifico di alto livello e al sostegno di Enel Italia, romani, turisti e appassionati di storia, arte e cultura potranno conoscere meglio questa antica tradizione, conoscerne le origini e apprezzarne il ruolo fondamentale nella cultura di Roma. L’esposizione rappresenta, inoltre, una preziosa occasione per offrire allo sguardo del pubblico una serie di opere delle collezioni di Castel Sant’Angelo, finora conservate nei depositi, che hanno acquisito nuova luce grazie ai restauri e agli interventi conservativi appositamente effettuati”. “La mostra e i contemporanei fuochi rappresentano la centralità della rievocazione storica e di Castel Sant’Angelo nello scenario culturale nazionale – dichiara il Presidente della Commissione VII Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera on. Federico Mollicone – La Girandola era un evento che richiamava spettatori da tutta Europa, un appuntamento dove confluivano stranieri d’ogni grado e ceto sociale, un momento in cui Roma tornava a splendere di quegli antichi fasti che contribuirono a renderla sempre più faro di cultura e civiltà nel mondo. La Girandola restituì orgoglio ai romani almeno fino all’inizio del secolo scorso, data in cui si perse tra i mille segreti che ancora la nostra città cela nelle sue biblioteche e nelle vecchie storie tramandate. La ricerca e la sperimentazione tecnica legate ai fuochi ha generato sfide e confronti tra geni del passato, tra cui Michelangelo, Bernini, Vespignani e fino al 1900 con Gioacchino Ersoch, i quali idearono e realizzarono progetti piuttosto audaci e singolari nel campo dell’architettura, della chimica e della meccanica. Una mostra istituzionale sulla Girandola, per cui ringrazio la Direzione generale Musei del Ministero della Cultura, il comitato scientifico e Giuseppe Passeri e Eva Antulov, è il completamento di un percorso storico iniziato nel 2006 da IX Invicta e istituzionalizzato nel 2008, quando ero presidente della commissione Cultura, e arrivato, grazie alla tenacia e alla determinazione, ad essere riconosciuto come evento istituzionale dello Stato italiano. Il prossimo passo sarà la proposta di candidatura della Girandola come patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO.” Comunicato stampa Scheda della mostra Elenco delle opere Didascalie immagini Ambito italiano, Buttafuoco da bombardiere, seconda metà del XVI secolo, acciaio Copia da Ventura Salimbeni, Apparizione miracolosa dellAngelo a Gregorio Magno, post 1602, olio su tela Franz Theodor Aerni, La Girandola di Castel SantAngelo, fine XIX secolo, olio su tela Giuseppe Fidanza, La Girandola di Castello, 1787, olio su tela Pieter Coecke Van Aelst (attr.), Girandola a Castel S. Angelo, prima metà del XVI sec., acquaforte Willem van Nieulandt II detto Guglielmo Terranova, Veduta frontale di Castel S. Angelo con la Girandola, 1620 ca, olio su tela

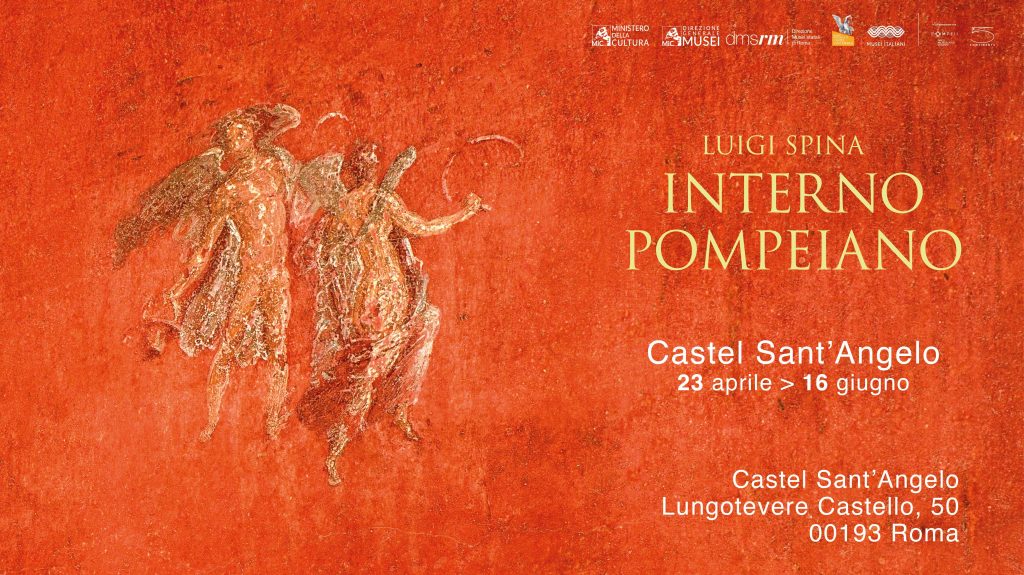

INTERNO POMPEIANO di Luigi Spina. Mostra a Castel Sant’Angelo

Dal 23 aprile 2024 Castel Sant’Angelo ospita la prima grande mostra dedicata al progetto fotografico di Luigi Spina, Interno Pompeiano. La campagna, che ha permesso al fotografo di indagare gli interni di oltre centoventi domus a Pompei, nasce durante la chiusura al pubblico del Parco Archeologico di Pompei, allora diretto dal Prof. Massimo Osanna, per la pandemia. Il corpus di oltre 1450 scatti ha dato vita in primis al progetto editoriale Interno Pompeiano di 5 Continents Editions, un libro di quasi 300 fotografie a colori in grande formato, con saggi, oltre che dello stesso Spina, di Massimo Osanna, Gabriel Zuchtriegel, Carlo Rescigno e Giuseppe Scarpati. Nasce da qui la mostra Interno Pompeiano (fino al 16 giugno 2024), realizzata dalla Direzione Musei statali di Roma – guidata dal Direttore generale Massimo Osanna – in collaborazione con la Direzione generale Musei e il Parco Archeologico di Pompei. Attraverso 60 fotografie a colori di grande formato, stampate su carta fine art, la mostra racconta la condizione unica che ha consentito a Spina di “abitare” Pompei e “vivere” nelle sue case, potendo così seguire il modellarsi della luce naturale nell’arco delle giornate, e cogliere le sfumature nei molteplici ambienti dei suoi scatti. Come evidenzia il Direttore generale Musei Prof. Massimo Osanna, «Pompei è stata raccontata, rappresentata, narrata milioni di volte, eppure continua sempre ad offrire nuove angolazioni e punti di vista: questa mostra, in particolare, è un esempio di come, attraverso l’uso della fotografia, sia possibile ritrarre le domus pompeiane in un modo inedito, creando un’atmosfera di magia e rara suggestione. Si tratta di un’esposizione di grande impatto, che andrà, nei prossimi mesi, a implementare e arricchire l’offerta culturale di un altro sito straordinario, quale Castel Sant’Angelo. Come Direzione generale Musei – conclude Osanna – ci siamo già attivati, inoltre, affinché il Castello diventi tappa inaugurale di un percorso più ampio, che porterà la magia di Pompei, letta attraverso l’obiettivo di Spina, anche in altri luoghi della cultura del nostro Paese». Con una fotocamera Hasselblad H6D-100c con le ottiche, senza l’ausilio di alcuna luce artificiale, immerso in una Pompei deserta e silenziosa, Spina cattura vedute che portano dall’interno alla natura e viceversa: la ricerca del fotografo si sofferma su colonne intonacate, scorci inconsueti e prospettive che includono il paesaggio circostante. Osservando da vicino i mosaici, percorrendo peristili, riscoprendo ogni particolare delle pitture parietali, Spina ha poi selezionato sessanta interni: fotografie dove le domus riemergono in una visione inedita, in un equilibrio ambientale che restituisce da una parte la dimensione della presenza umana, dall’altra la vastità dell’Impero romano, rievocando allo stesso tempo l’antica tragedia di Pompei. Nei suoi scatti le case riprendono vita – come la Casa di Marco Lucrezio su Via Stabiana, quella del Poeta Tragico col celeberrimo mosaico “cave canem”, e la Casa di Orione dal poliedrico mosaico da cui prende il nome e ne narra il mito – nelle loro incomparabili tonalità di rosso sinopsis, giallo tenue, verde delicato e azzurro polveroso; i pavimenti a mosaico, con motivi decorativi e pietre preziose, risaltano accanto ai dipinti murali dai paesaggi paradisiaci e scene di vita quotidiana; gli interni fanno mostra del loro splendore, in un crogiolo dove architettura e pittura diventano simbolo del culto dell’abitare dimore perfette. La mostra ha come obiettivo quello di presentare al pubblico una nuova estetica visiva della città romana e dei suoi monumenti, seguendo la via della luce e del trascorrere del tempo. INTERNO POMPEIANO, IL PROGETTO EDITORIALE Il progetto editoriale Interno Pompeiano di 5 Continents Editions, promosso dal Parco Archeologico di Pompei, realizzato in edizione italiana e francese – con saggi di Massimo Osanna, Gabriel Zuchtriegel, Carlo Rescigno, Giuseppe Scarpati e Luigi Spina – vanta diverse co-edizioni internazionali: per il mercato inglese con Thames&Hudson, per quello americano con Getty Museum, per i paesi di lingua tedesca con Elisabeth Sandmann Verlag e per la Spagna con La Fábrica. LUIGI SPINA Luigi Spina (Santa Maria Capua Vetere, 1966) ha svolto numerose indagini fotografiche che hanno un filo conduttore: la ricerca della bellezza. Questo leitmotiv sottolinea la pluralità della sua azione creativa, che lo ha portato a esplorare vari ambiti, tra cui gli anfiteatri, il senso civico del sacro, i legami tra arte e fede, le antiche identità culturali, il confronto con la scultura classica, con la decennale e silenziosa immersione sensitiva tra i marmi della collezione Farnese del Museo Archeologico Nazionale di Napoli e poi la straordinaria ricerca a colori sul Foro Romano, l’ossessiva ricerca sul mare, le cassette dell’archeologo sognatore (Giorgio Buchner), la tormentata e tattile ricerca sui gessi canoviani fino alle molteplici indagini sul paesaggio. Ha realizzato oltre 22 libri fotografici di ricerca personale e prestigiose campagne fotografiche per enti e musei. Tra i più significativi riconoscimenti alla sua attività, la rivista «Matador» (La Fábrica, Madrid) gli ha dedicato la cover e il servizio centrale del numero T, mentre nel 2020 «Artribune» l’ha insignito del titolo di miglior fotografo dell’anno. Nel 2022 è stato tra i finalisti del 73o Premio Michetti per l’Arte Contemporanea e vincitore del Premio Digital Michetti. Nel 2023 ha ricevuto il Premio Amedeo Maiuri. Alcune sue opere sono conservate ed esposte, in permanenza, al Museo Nazionale Romano di Palazzo Altemps, Roma; Musei Capitolini, Roma; Aeroporto di Capodichino, Napoli; Museo Archeologico Nazionale di Napoli; Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; Fondazione Michetti, Francavilla al Mare; Accademia Tadini, Lovere. Comunicato stampa ©Luigi Spina

VISSE D’ARTE. GIACOMO PUCCINI E LE SUE OPERE LIRICHE NELLA REINTERPRETAZIONE PITTORICA DI CORRADO VENEZIANO

Dal 19 aprile al 23 giugno 2024 apre al pubblico, negli spazi del Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, la mostra VISSE D’ARTE GIACOMO PUCCINI E LE SUE OPERE LIRICHE NELLA REINTERPRETAZIONE PITTORICA DI CORRADO VENEZIANO a cura di Francesca Barbi Marinetti, Cinzia Guido e della direttrice del Museo Sonia Martone. L’iniziativa è promossa dalla Direzione Musei statali di Roma, guidata dal Direttore Generale Musei Prof. Massimo Osanna. In occasione del centenario dalla scomparsa di Giacomo Puccini, Corrado Veneziano presenta il suo ultimo lavoro dedicato espressamente al musicista lucchese. Il ciclo di opere ad olio, dal titolo “Vissi d’arte” è un omaggio personale molto sentito dal poliedrico artista – già autore di opere pittoriche iconiche nonché di pregevoli saggi su teatro e linguistica – che della drammaturgia pucciniana, attraverso la pittura, mira ad esaltare del compositore la forte tensione figurativa, in un dialogo con le note del pentagramma, evocando luoghi e personaggi dei suoi capolavori assoluti, tra cui Tosca, Turandot, Manon, Suor Angelica, La Fanciulla del West, Madama Butterfly. “Dotato di una straordinaria cultura tecnica – afferma Veneziano – Puccini ha anche trasformato, talvolta cancellato e riscritto, passaggi delle opere dei librettisti con cui ha collaborato. E in tutto ciò è riuscito a restituire – nella complessa dialettica che da sempre lega la musica alle parole – un significato omogeneo e una comunicazione visiva di rara potenza. Le sue opere si affermano come capolavori melodici squisitamente musicali, ma diventano anche simboli evocativi su cui si fonda una parte preziosa dell’immaginario contemporaneo.” Dei quindici dipinti in mostra realizzati da Veneziano, dodici di essi richiamano l’intero repertorio operistico pucciniano: con le linee orizzontali parallele tra loro che ricordano spartiti e righe musicali. Tali partiture aeree e pittoriche appaiono separate tra loro da diversi intervalli visivi: corde, fili, rami, scale, onde del mare (e altro ancora) che diventano elementi leggeri ed eterei, quasi desemantizzati e allo stesso tempo orgogliosamente portatori della suggestione primaria di Puccini. Alle opere ispirate ai classici della lirica, se ne aggiungono altre tre: L’Antilisca, un animale immaginario, un pericoloso ma seducente “uccello femminile” che spesso Puccini evocava al fine di spaventare scherzosamente i suoi amici, nella tenuta di Torre del Lago; l’Incipit del Vecchio Testamento, un libro che Puccini “non si stancava mai di leggere e di consigliare” ai suoi conoscenti; una citazione visiva di Paolo e Francesca, ispirata alla Divina Commedia del suo amatissimo Dante Alighieri: un episodio le cui parole Puccini cercò di inserire nel libretto della Fanciulla del West, affinché fosse cantato dalla protagonista. Nel corso delle prossime settimane, sempre all’interno del Museo Nazionale degli Strumenti Musicali saranno inoltre ospitati una serie di concerti ed incontri a tema, aperti al pubblico, ulteriore occasione congeniale per ricordare questo significativo anniversario pucciniano in un luogo che celebra la musica e la evoca attraverso i mezzi che ne permettono l’espressione. Non a caso il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali ebbe origine dalla importante collezione di strumenti musicali del tenore Gennaro Evangelista Gorga (1865-1957), che dedicò la quasi totalità del suo patrimonio e della vita al collezionismo, rinunciando ad una carriera lirica fulgida e promettente. Si è scelto, in tal ambito, di porre le opere di Veneziano in diretto dialogo con gli strumenti musicali esposti nel Museo, quasi a indicare un doppio filo narrativo lungo il quale si inserisce lo stesso Evan Gorga, primo acclamato Rodolfo de La Bohème. Corrado Veneziano (Dottorato in Arte e Musica, laurea in Lettere), dopo un primo impegno teatrale (regista con la Biennale di Venezia nelle direzioni artistiche di Maurizio Scaparro) e docente (a Santa Cecilia e all’Accademia nazionale d’Arte drammatica Silvio D’Amico), negli ultimi anni ha concentrato la sua attività creativa nell’ambito squisitamente pittorico. Su entusiastico incoraggiamento di Achille Bonito Oliva, Marc Augé e Derrick de Kerckhove (autori dei primi cataloghi), ha presentato i suoi lavori per la prima volta a Roma nel 2013, e a Bruxelles (Istituto Italiano di Cultura) nel 2014. Nel 2015 ha ideato e realizzato il Logo per la RAI – Prix Italia, e ha poi esposto (tra l’altro) a San Pietroburgo (nella Galleria Comunale Nevskij 8), nel Museo Nazionale d’Arte Moderna di Lanzhou in Cina, nella Chiesa di Saint Florentin di Amboise su invito del Presidente della Repubblica Francese e con il patrocinio del Museo del Louvre. La sua ultima mostra estera – “Dante l’Europeo” – è stata presentata nel 2023 negli spazi espositivi dell’Unione Europea-Comitato delle Regioni, con il patrocinio dell’Ambasciata italiana, dell’ICAS Intergruppo Arte e Cultura della Camera dei Deputati, dell’IIC di Bruxelles, della Regione Lazio, del CNR, di Unioncamere Europa e della Camera di Commercio Belga Italiana. Un’opera di questo ciclo pittorico è diventata il Francobollo dello Stato italiano dedicato all’Inferno di Dante. In Italia ha esposto in molti spazi istituzionali, tra cui nel Complesso Monumentale di Palazzo Valdina del Parlamento Italiano, nella Biblioteca Ambrosiana di Milano, nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, nel Museo Nazionale Ridola di Matera, nella Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia. Tra i Musei statali e le istituzioni internazionali che hanno acquisito le sue opere (catalogate ed esposte al pubblico), ricordiamo il Museo Ossolinski di Breslavia, la Chiesa di San Nicola di Bruxelles, il Teatro dell’Opera di Bucarest, l’Università di Granada, il Palazzo Municipale di Los Angeles, il Ministero degli Affari Esteri ad Algeri, l’Istituto italiano di Cultura di Tunisi. Una delle sue mostre (13 stele dedicate alle Georgiche virgiliane) è esposta in modo permanente sulla banchina nord dell’Isola Tiberina a Roma. La sua ultima mostra personale italiana – Dipingendo Cavalcaselle. Di tersa mano – si è da poco conclusa nella Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia. Comunicato stampa

GIUSEPPE MODICA. Rotte mediterranee e visione circolare

Dal 23 aprile al 15 settembre 2024 apre al pubblico la mostra Giuseppe Modica. Rotte mediterranee e visione circolare, a cura di Maria Giuseppina Di Monte e Gabriele Simongini, negli spazi della Casa Museo Hendrik Christian Andersen diretta da Maria Giuseppina Di Monte e afferente alla Direzione Musei statali di Roma, guidata dal Direttore Generale Musei Prof. Massimo Osanna. L’evento è realizzato nell’ambito del progetto Giuseppe Modica. Rotte mediterranee sostenuto dal PAC2022-2023 – Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura che ha permesso l’acquisizione di due opere dell’artista Giuseppe Modica: Melanconia e Mediterraneo (2017, olio su tavola) e Rifrazione. Atelier (2020, olio su tela). Il percorso dell’esposizione si snoda nella sala del primo piano della Casa Museo attraverso una ventina di olii su tela quasi tutti inediti realizzati negli ultimi anni nei quali, come scrive Giuseppe Modica: Il Mediterraneo non è inteso come una mitica Arcadia ma come un luogo segnato da plurime vicissitudini. Modica è un artista affermato in ambito nazionale ed internazionale, tra i principali esponenti di una nuova metafisica nella pittura italiana del secondo Novecento. Nella mostra alla Casa Museo Hendrik Christian Andersen le opere esposte sono caratterizzate da atmosfere enigmatiche che indagano la pittura nelle sue varie articolazioni: da uno spazio misurato e fenomenico della superficie ad uno spazio illusorio ed immaginario della profondità. In questo flusso circolare trovano un ruolo fondamentale il tempo, la luce e la memoria, nelle sue accezioni di memoria personale, culturale, antropologica. Su tutto campeggia il blu perché “è il colore dell’atmosfera e della lontananza […] è anche il colore della spiritualità e della contemplazione. E poi con il blu si accendono tutti gli altri colori, come i rossi e gli ocra che sono l’energia vitale della luce. Il blu è un contrappunto necessario alla luce. È il colore del respiro, della libertà e della vastità del firmamento.” (G. Modica). A distanza di tre anni dalla mostra organizzata nella Casa Museo Hendrik Andersen nel 2021 questo nuovo progetto sull’artista siciliano, che vive e lavora da oltre un trentennio nella capitale, scaturisce dalla vincita del bando della Direzione Generale Arte e Creatività Contemporanea che ha consentito al Museo di acquisire i due dipinti di Giuseppe Modica “Rifrazioni. Atelier” del 2020 e “Melanconia e Mediterraneo. Visione circolare” del 2017. Il titolo “Rotte mediterranee e visione circolare” è programmatico in quanto, diversamente dalla mostra precedente di taglio trasversale, quest’ultima si focalizza sui lavori che hanno per oggetto la migrazione dei popoli mediterranei, tema caro all’artista, la cui casa di famiglia a Mazara del Vallo, si affaccia sul Mare Nostrum e rappresenta un leit motiv ricorrente nelle opere del Maestro. Scrive Maria Giuseppina Di Monte, Direttrice della Casa Museo: “Modica è riuscito a fare ciò che Cézanne insegnava e agognava ovvero realizzare un’immagine, perché questo è il compito della pittura, al di fuori e al di sopra di ogni compromissione linguistica e/o letteraria. Questo principio di verità porta Modica a lavorare con la luce e l’aria: la prima crea il colore e la seconda ne avvolge le forme. Ancora due fattori vanno tenuti in conto: la geometria e la prospettiva, fondamenti irrinunciabili della pittura.” Su tutto aleggia un’atmosfera di mistero, di sospensione ma anche l’amore di Modica per le prospettive enigmatiche di Piero della Francesca e quelle di Antonello da Messina, la passione per le geometrie di Seurat. “Distillando e semplificando sempre di più il suo linguaggio e le sue forme, talvolta quasi scarnificando le presenze oggettuali per giungere a dipingere solo le avventure (come le chiamava Piero Dorazio) della luce e dell’ombra, mantenendo il rigore e l’equilibrio di una strutturazione architettonica che risale anche ai suoi studi giovanili – scrive Gabriele Simongini – Modica riesce perfino, in alcune fra le opere più significative esposte in mostra, a condensare magnificamente in immagini sospese ma intense la tragedia che ha trasformato il Mare Nostrum dei romani in Mare Monstrum… Il Mediterraneo è parte integrante delle origini siciliane di Modica e della sua stessa pittura, innervata da blu che di volta in volta sanno essere pura essenza luminosa o sostanza plastica e comunque, sempre, una sorta di liquido amniotico in cui si concretizzano spazi e tempi sospesi, volti all’eternità circolare.” Note biografiche Giuseppe Modica nasce a Mazara del Vallo nel 1953 e studia all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Nel 1986 si è trasferito a Roma, dove attualmente vive e lavora. È stato titolare della cattedra di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Roma e Direttore del dipartimento arti visive. Nel 1990 è invitato alla VI Triennale Internazionale dell’Incisione, Palazzo della Permanente, Milano. Nel 1999 è stato invitato alla XIII Quadriennale di Roma, Palazzo delle Esposizioni. Nel 2001 è alla VIII Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea, Il Cairo. Nel 2007 è invitato alla mostra Arte italiana 1968-2007 a Palazzo Reale a Milano a cura di Vittorio Sgarbi. Nel 2011 è invitato alla 54° Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea di Venezia, Padiglione Italia, Corderie Arsenale. Nel 2023 è nella mostra E la mia patria è dove l’erba trema a cura di Giuseppe Appella alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Hanno scritto di lui, fra gli altri, studiosi come Maurizio Fagiolo dell’Arco, Claudio Strinati, Vittorio Sgarbi, Janus, Guido Giuffrè, Marco Goldin, Giovanni Lista, Sasha Grishin, Gabriele Simongini, Giovanni Faccenda, Francesco Gallo Mazzeo, Marcello Fagiolo, Guglielmo Gigliotti, Franco Fanelli, Giuseppe Appella, Marco Di Capua, Lea Mattarella, Francesca Romana Morelli; letterati e filosofi come Leonardo Sciascia, Antonio Tabucchi, Giorgio Soavi, Massimo Onofri, Rocco Ronchi, Roberto Calasso, Giorgio Agamben, Zhang Xiaoling, Ying Yinfei ed altri. Ha esposto in Italia e all’estero in prestigiose retrospettive e rassegne museali; fra le altre si segnalano: 2022 Schema and Trascendence a cura di Chen Jian e Ying Yinfei al Zhejiang Art Museum di Hang Zhou; 2021 Giuseppe Modica Atelier 1990-2021 a cura di Maria Giuseppina Di Monte e Gabriele Simongini presso la Casa Museo Hendrik Christian Andersen di Roma; 2018 Light of memory a cura di Giorgio Agamben e Zhang Xiaoling, Accademia Nazionale Cinese di Pittura, Pechino;

Michele De Luca NEI MONDI

Dal 16 aprile presso la Casa Museo Hendrik Christian Andersen apre al pubblico la mostra di Michele De Luca dal titolo NEI MONDI. L’esposizione a cura di Anna Imponente è l’occasione di vedere riuniti per la prima volta i dipinti che dall’inizio del Duemila meglio contraddistinguono la poetica, l’esplorazione inquieta di un altrove, teatro del cosmo dell’artista De Luca, con un atteggiamento di mistica laica che può affiancare le ricerche di nuove frontiere nell’astrofisica della nostra epoca. I lavori autentici e motivati aprono varchi fisici e mentali per ricreare universi, luoghi dell’intensità di accadimenti luminosi, pulsazioni segnaletiche tra chiarori e dissolvenze. Il coinvolgimento progettuale a cui l’artista attribuisce la caratteristica di “noncuranza”, è determinato da veloce gestualità di pennellate acriliche acquose stese con un sentimento musicale per il passaggio a stratosfere ambientali visionarie. Artista ligure formatosi a Roma dove ha insegnato all’Accademia di Belle Arti, Michele De Luca ha esordito nei primi anni ’80 con opere a carattere espressionista e polimateriche, partecipando negli anni a importanti rassegne nelle principali sedi italiane del contemporaneo. Dalla Promotrice delle Belle Arti di Torino alla Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia al Museo Villa Croce di Genova, al Museo Michetti a Francavilla al Mare al Museo Macro di Roma. Nel 2017 era presente alla mostra “Il cammino delle Certose” nella sede della Certosa di Padula. Una installazione permanente site specific è dal 2012 al piano terra del Palazzetto Venezia a Roma su progetto della Soprintendenza del Lazio. Si sono interessati e hanno scritto di lui critici tra i quali Enrico Crispolti, Paolo Balmas, Vito Apuleo, Luca Beatrice, Guglielmo Gigliotti, Cristiana Perrella, Gabriella De Marco, Laura Cherubini, Flaminio Gualdoni. Scrisse Enrico Crispolti: “Michele De Luca si è affermato, operando a Roma, fra le forze più autentiche della nuova generazione artistica italiana, impegnato in una dimensione propositiva caratterizzata da una straordinaria densità di motivazione esistenziale (…) Nelle ultime opere la pittura di De Luca rinnova l’intensità di un caratteristico lirismo fatto di inquietanti attese di rivelazione di luce, e che si afferma negli anni Novanta fra le più originali proposizioni della sua generazione”. Scrive Anna Imponente: “Le tele di Michele De Luca, sfidando lo spazio con un’enorme carica di energia, racchiudono il senso di una macchina del tempo di un mondo che verrà. In esse si possono glorificare uomini capaci di vivere tra cielo e terra, in preda a una vertigine di pensiero da far impallidire la percezione attuale del mondo (…) Alla fenomenologia del puro evento fisico, di un happening di soli oggetti da contemplare, icone di una cultura tecnologica, si contrappone nelle opere di De Luca, un imprescindibile legame con la gestualità e la manualità tradizionale del fare arte e una tensione emotiva dell’autore percepibile come intuizione di trascendenza”. Sono in mostra una quindicina di lavori tra cui “Nei mondi” che dà il titolo all’esposizione, risultati della pluriennale ricerca sull’energia e la luce, ispirati, come già alcune sue poesie, alle riflessioni sullo spazio cosmico e il mistero dell’infinito. Grandi dipinti ad acrilico su tela libera (senza telaio) come arazzi che formano una singolare unica installazione. Inoltre assemblaggi polimaterici, opere a olio su metallo e legno, la scultura Varo, poesie visive su carta e libri d’artista inediti in cui Michele De Luca come poeta visivo coniuga immagini e versi, disegni e progetti a frasi, nuclei di poesie e testi in divenire. La mostra sarà aperta fino al 17 giugno. In occasione del finissage (lunedì 17 giugno alle ore 17.30) sarà presentato il libro “Nei mondi” edito da Gangemi Editore che raccoglie una antologica del lavoro di Michele De Luca, il saggio critico della curatrice e un contributo dello scrittore e critico letterario Silvio Perrella. Comunicato stampa

Anna Maria Scocozza INDUMENTI POETICI

“La mia narrazione artistica è la conseguenza di un fare ispirato, sempre in bilico tra sogno e realtà, tra declino e rinascita, tra spirito e materia, tra estetica ed etica, tra realtà e sublimazione poetica” (Anna Maria Scocozza) Mercoledì 3 aprile alle ore 16.30 aprirà al pubblico la mostra di Anna Maria Scocozza dal titolo INDUMENTI POETICI. LA BELLEZZA DELLA CARTA RICREATA. Le sue opere scultoree di carta offrono una visione unica, coinvolgente e personale dell’esistenza e dello spazio emotivo femminile. Apparentemente i suoi “indumenti poetici” sembrano oggetti di consumo; sono invece “contenitori di senso”, specchi per guardarsi dentro e suscitare meraviglia. Le opere dell’artista sono visioni da indossare con l’anima, che prendono in prestito – e utilizzano come pretesto, come metafora – un “guardaroba poetico” tutto al femminile: abiti, lingerie, scarpe, e altri indumenti, realizzati in carta e cartone riciclato, che spingono lo spettatore ad una riflessione sul riuso e sul guardare agli scarti in un’ottica di “Rinascita creativa”. Il riuso è qui inteso non solo come fonte di bellezza, ma anche come stimolo a un’educazione sempre più sostenibile, come valore e dovere umano. La pratica artistica di Anna Maria Scocozza diventa uno strumento per risolvere e riparare con la bellezza le intime lacerazioni e sofferenze dei percorsi umani femminili. La carta (in particolare quella riciclata) racconta così storie al femminile impregnate di vissuto e ricordi. La mostra è curata da Valentina Filamingo e sarà aperta al pubblico fino a giovedì 11 aprile. In collaborazione con l’Associazione di volontariato Museum odv. Anna Maria Scocozza nasce a Roma nel 1965 dove vive e lavora. Diplomata in Costume e Moda, ha frequentato presso l’Accademia di Belle Arti di Roma la Scuola libera del nudo e moltissimi corsi di specializzazione di pittura e decorazione. Negli ultimi anni la sua ricerca artistica si è focalizzata sulla realizzazione del “Guardaroba poetico”, e precedentemente sull’acquarello e sui libri d’artista. Costruisce gli “Indumenti poetici” con ciò che viene rifiutato, inutilizzato: vecchi libri riciclati, destrutturati e ricreati, talvolta filati, a formare una stoffa di carta, che utilizza come metafora poetica, visioni da indossare per descrivere la realtà, anche quella più dolorosa; simboli visivi, archetipi umani, che ci accompagnano nel nostro difficile viaggio terreno e spirituale. Strappi come cicatrici, che diventano feritoie da dove la luce illumina e custodisce preparandoci per nuove fioriture. Ha partecipato a numerose mostre collettive e personali in Italia e all’estero e le sue opere si trovano presso Musei, Fondazioni e Collezioni italiane e straniere. Tra le mostre recenti: Triennale Internazionale du papier Musèe Charmey, Svizzera (2023); Mostra dalla carta d’Archivio alle carte d’Artista presso l’Archivio di Stato di Roma Sant’Ivo alla Sapienza (2022); Mostra personale “L’ anima si veste di carta”. Torretta di San Francesco-Repubblica di San Marino (2022); Concorso “Indoor” XI edizione della Lucca Biennale Cartasia, Villa Bottini Lucca (2021); Mostra personale “Vestimenti poetici in carta riciclata” VII Edizione inserita nella Mostra Internazionale del Libro d’Artista, presso il Museo Civico Ex Monastero di Santa Chiara Noto (2021).

Note perdute. Il restauro del Liuto di Vendelino Tieffenbrucker. Mostra al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali

Sabato 16 marzo, alle ore 13.00, apre al pubblico la mostra Note Perdute. Il restauro del Liuto di Vendelino Tieffenbrucker, in esposizione fino al 3 novembre 2024. La mostra è dedicata al restauro del particolare strumento musicale del XVI secolo ridotto a “rudere”, realizzato grazie al generoso finanziamento della Fondazione Paola Droghetti onlus e alla condivisione del progetto con il corso di laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università degli Studi di Pavia: un caso virtuoso di partecipazione tra soggetti privati e istituzioni dello Stato. Si tratta di un liuto con la cassa aperta e mancante del piano, perduto probabilmente in occasione della sua trasformazione in mandola, il cui autore è un illustre liutaio tedesco trapiantato in Italia, come si legge nella etichetta di carta incollata nella cassa, “In Padua Vendelinus Tieffenbrucker”. Insieme al liuto saranno esposti chitarroni, arciliuti, tiorbe e strumenti modificati che consentiranno al visitatore di spaziare tra la molteplicità di strumenti a corde pizzicate che animavano il panorama musicale del Cinque e Seicento. Si tratta di uno strumento presente nei più varieganti ambienti del tempo legati al sacro, alla vita di corte o a quella civile e addirittura paesana. La pratica dello strumento fu riservata nel Rinascimento a musicisti professionisti, per poi diffondersi agli amatori appartenenti alle famiglie aristocratiche e agli strati più alti e culturalmente raffinati della società e infine anche agli ambienti meno colti. Come evidenzia il Professor Massimo Osanna, Direttore Generale Musei e direttore avocante della Direzione Musei statali di Roma, il restauro del liuto Tieffenbrucker rappresenta un vero caso studio che candida il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali a divenire punto di riferimento per il confronto pluridisciplinare e internazionale: un luogo che per varietà ed estensione cronologica delle collezioni potrà offrire temi di studio e materiali per la messa a punto di linee guida operative e buone pratiche per la definizione di piani di manutenzione programmata o interventi complessi. Questo progetto è particolarmente degno di merito perché all’intervento seguono l’immediata pubblicazione dei risultati e una mostra che espone al pubblico le diverse fasi e perché si è scelto di rivolgersi a un oggetto fortemente segnato dalle vicende vissute. Questo progetto di restauro fa parte dell’impegno costante della Fondazione nel supportare i giovani laureati nel settore del restauro e della conservazione artistica, fornendo loro l’opportunità di acquisire esperienza pratica e di entrare nel mondo del lavoro, dichiara Vincenzo Ruggieri, presidente della Fondazione Paola Droghetti onlus. Nel caso del liuto in questione, un prezioso esempio di strumento musicale storico, la Fondazione ha affidato il lavoro di restauro al giovane Riccardo Angeloni, primo laureato presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università degli Studi di Pavia che è l’unica sede in Italia a offrire il sesto percorso formativo professionalizzante dedicato agli strumenti musicali, strumenti e strumentazioni della scienza e della tecnica, previsto dalla riforma dell’insegnamento del restauro. L’abilitazione al restauro degli strumenti musicali è oggi possibile grazie ad un percorso formativo molto recente. Dal 2016 ad oggi, afferma Massimiliano Guido, Presidente del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali Università degli Studi di Pavia, il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università degli Studi di Pavia è l’unica sede in Italia a offrire il sesto percorso formativo professionalizzante dedicato agli strumenti musicali, strumenti e strumentazioni della scienza e della tecnica, previsto dalla riforma dell’insegnamento del restauro. Di conseguenza, siamo gli unici ad avere abilitato alla professione di restauratore dei beni culturali dei giovani che si siano formati non solo nella pratica della bottega, ma anche attraverso il serrato confronto metodologico proprio dell’insegnamento delle discipline teoriche, scientifiche e tecniche, alla base della concezione moderna e più avanzata della conservazione. L’iniziativa si inserisce in una fase particolarmente attiva del Museo, che è oggetto di un delicato lavoro di riallestimento del Museo attraverso un’azione di miglioramento dell’attuale assetto, estesa ai diversi livelli: architettonico, museologico ed impiantistico. I lavori sono ancora in corso ma il museo è sempre aperto. Grazie alla presenza di cantieri trasparenti i visitatori hanno la possibilità assistere al restauro delle opere che saranno poi esposte, e di vedere all’opera le diverse professionalità. Il progetto generale è curato dalla direttrice del Museo Sonia Martone che afferma: la riorganizzazione museale procede di pari passo con una mirata campagna di schedatura e aggiornamento degli studi delle sezioni del museo, volta alla verifica dello stato di conservazione e alla definizione di un piano della manutenzione programmata delle opere esposte e di quelle conservate nei depositi. A distanza di un anno dalla prima ricognizione condotta, sono stati elaborati gli indirizzi per la pianificazione di interventi di restauro che affrontino sistematicamente le classi e le tipologie di strumenti. Compito del museo è effettuare ricerche, collezionare, conservare, interpretare ed esporre, offrendo esperienze diversificate per l’educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze. Tali istanze trovano piena espressione intorno al liuto Tieffenbrucker e alle sue storie. Comunicato stampa