Il 10 maggio al Museo Andersen il progetto del Liceo Musicale Farnesina “Apollo, Dafne e le stanze della Musica”

Nella storia, la musica delle compositrici è una stanza delle meraviglie ben chiusa: è come entrare in un museo mai visto, essere sopraffatti dalla bellezza sopita. L’incontro tra le opere delle musiciste e l’arte museale regala una sinergia emozionante: compositrici come Francesca Caccini, la prima a comporre una delle prime forme di Dramma in Musica, Amy Beach, prima grande compositrice; Hildegarda Von Bingen e Margherita Cozzolani, mistiche e religiose innovative; Ilse Weber testimone, con le sue strazianti melodie, dell’Olocausto; per arrivare alla più popolare Mercedes Sosa, voce intensa e politica, fino a Dame Olive Campbell, etnomusicologa, che ha vagato per gli Appalachi annotandosi dalle esecuzioni estemporanee degli abitanti locali canti antichi per dare vita ad un catalogo enciclopedico di melodie. Il percorso PCTO dell’Università Roma Tre, Note di Musiciste, concepito dalle Prof.sse Milena Gammaitoni e Fridanna Maricchiolo, incontra la formazione artistica di allieve e allievi del Liceo Musicale Farnesina in un percorso di ricerca storico-musicologica e di messa in opera attraverso concerti strutturati. Mercoledì 10 maggio alle ore 16.30 il Museo Hendrik Christian Andersen che ha in corso una convenzione con l’Università degli Studi Roma Tre, ospiterà il progetto del Liceo Musicale Farnesina “Apollo, Dafne e le stanze della Musica”. Programma Introducono: Milena Gammaitoni, Fridanna Maricchiolo, Cristina Nocchi Ameliya Kroitor presenta le compositrici Hildegard Von Bingen (1098-1179) O Virtus Sapientiae Chiara Margarita Cozzolani (1602-ca 1677) O Dulcis Jesu Soprani Miriam Burzynska, Costanza Ferri Francesca Caccini (1587-ca 1641) La liberazione di Ruggiero dall’isola di Alcina “Coro delle Piante incantate” Terzetto “Antri gelati” Soprani Miriam Burzynska, Costanza Ferri, Demetra Fiorini Aria del Pastore Tenore Lorenzo Giambenedetti Chi desia di saper °°°°° da Three Shakespeare Songs, Op.37 Fairy Lullaby – Take, O those lips away Soprano Costanza Ferri Amy Beach (1867-1944) Op.29 n.1 Within thy heart Baritono Fabrizio Malgeri °°°°° Ilse Weber (1903-1944) Wiegala Soprano Costanza Ferri Mercedes Sosa (1935-2009) Duerme negrito (popular) /Sòlo le pido a Dios/ Gracias a la vida Chitarra e voce Arianna Frangella Chitarra Francesco Meo Dame Olive Campbell (1882-1954) Pretty Saro Tenore Lorenzo Giambenedetti e Coro Chitarre Arianna Frangella, Francesco Meo Ameliya Kroitor, studentessa del liceo Aristofane, introdurrà le compositrici dei brani che suoneranno gli studenti Partecipano al progetto Miriam Burzynska, Costanza Ferri, Demetra Fiorini, Arianna Frangella Filippo Cardini, Edoardo Giovinazzo, Fabrizio Malgeri, Marco Ismail Piccinini Collabora alla chitarra Francesco Meo Concept musicologico e tutorato prof.ssa Cristina Nocchi /*! elementor – v3.15.0 – 09-08-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=”.svg”]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}

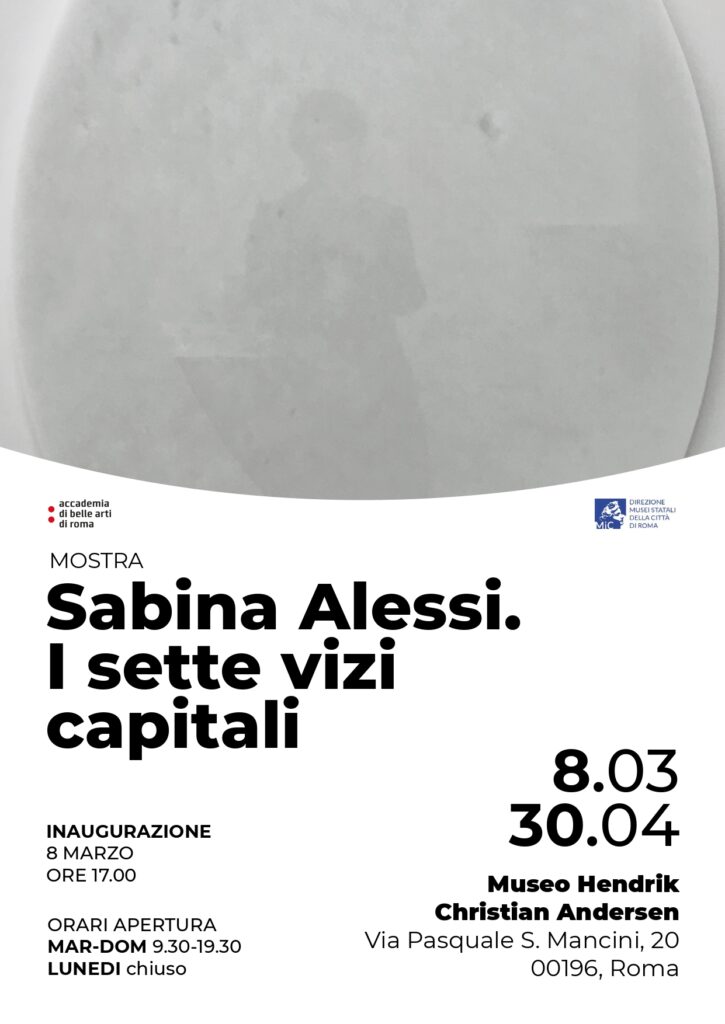

il 2 maggio al Museo Andersen finissage della mostra “Sabina Alessi. I sette vizi capitali”

Il 2 maggio in occasione del finissage della mostra Sabina Alessi. I sette vizi capitali il Museo Hendrik Christian Andersen, diretto da Maria Giuseppina di Monte e afferente alla Direzione Musei Statali della città di Roma, diretta da Mariastella Margozzi, è lieto di presentare al pubblico il catalogo della mostra (Gangemi Editore International, Roma, 2023). La mostra è nata dall’accordo, sottoscritto fra il Museo Hendrik C. Andersen e l’Accademia di Belle Arti di Roma, finalizzato alla cooperazione e allo scambio all’insegna della valorizzazione del Museo, dei giovani artisti e della loro docente di decorazione, Sabina Alessi, italo belga che vive e lavora a Roma. Il progetto è scaturito dalla frequentazione del Museo da parte degli studenti dell’Accademia che hanno approfondito, durante le visite, i temi relativi al percorso artistico e umano che Hendrik Christian Andersen ci ha lasciato in eredità. La mostra si pone in contrappunto con gli ideali utopistici alla base del progetto del World Center of Communication attraverso il quale Andersen voleva “creare una nuova Bibbia, un qualcosa che aiuti quelli che verranno dopo di noi a sentire il loro spirito come una parte di quello di Dio. […] dimostrare come le differenze […] non facciano alcuna differenza”, come emerge dal Diario dattiloscritto della cognata Olivia Cushing. I sette vizi capitali rappresentati da sette opere, ciascuna ben connotata e distinta per forma, colore e materiale – dall’ovale in marmo per la superbia al triangolo in ceramica per l’invidia, solo per citarne alcuni – si pongono quindi in contrasto con i “bianchi sogni di un altro mondo” di Hendrik Christian Andersen che, sebbene non espressamente, ha perseguito un ideale d’arte e vita improntato alla glorificazione della virtù, come fanno bene comprendere alcuni evocativi passaggi del Diario di Olivia che ne esalta la dedizione e lo sforzo per il raggiungimento di uno scopo più alto e spirituale. Le idee di Hendrik Andersen erano condivise dall’amata cognata Olivia Cushing, sua guida spirituale, ispirata dalla lettura dei saggi di Ralph Aldo Emerson, uno dei più influenti esponenti del movimento trascendentalista americano del XIX secolo, che nei suoi primi scritti sottolineò l’importanza di una vita buona e giusta ispirata dal rispetto per gli altri e dal perseguimento di finalità etiche. Nel programma iconografico della città ideale di Hendrik Andersen, questi concetti si traducono nella ricerca dell’equilibrio delle forme e nell’armonioso dialogo fra le sculture che l’artista ha messo al centro del suo progetto urbanistico. L’arte e la bellezza per Hendrik Andersen diventano il mezzo per cambiare l’umanità. Chi varca la soglia del Museo si stupisce, si emoziona e, seguendo l’itinerario che si snoda dal pian terreno al primo piano, dove sono esposte le opere della collezione, giunge al secondo dove, attraverso la proposta espositiva, la lettura del passato si attualizza nell’interpretazione contemporanea. La valenza didattica del progetto costituisce un valore aggiunto in quanto gli studenti sono stati coinvolti in tutte le fasi progettuali, di realizzazione e cura degli apparati, allestimento e organizzazione. Sabina Alessi è nata a Bruges nel 1968. Consegue il Baccalaureat alla Scuola Europea di Bruxelles. Nel 1992 si diploma all’Accademia di Belle arti di Roma. Nel 1990-91 tiene la sua prima mostra personale al Lavatoio Contumaciale di Roma, dove afferma la sua ricerca in-centrata su dei quadri-struttura, in cui i segni sono determinati compositivamente dalla stessa forma struttura del telaio. Prosegue la sua ricerca formale con altri inter-venti inclusa la XII Quadriennale di Roma, nel 1996. L’attività degli anni ultimi l’ha vi-sta impegnata in una mostra personale ad Empoli (FI) presso la galleria Filarete, e nel-la realizzazione di una scultura in Acciaio Corten,” Onda 2030” per il nuovo Rettorato dell’Università di Tor Vergata a Roma e in ultimo nel 2021 nella partecipazione con una serie di opere al progetto dal titolo Tomaso Binga Locus; Transumanze creative, presso la Fondazione Filiberto e Bianca Menna, e successivamente presso la Brigade Gallery in Danimarca. Insegna all’Accademia di Belle Arti di Roma, dove vive e lavora. Finissage della Mostra a cura di Maria Giuseppina Di Monte Sabina Alessi. I sette vizi capitali 2 maggio ore 17.00 Presentazione del catalogo edito da Gangemi Introduce: Maria Giuseppina Di Monte, Direttrice del Museo Saluti istituzionali: Cecilia Casorati, Direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Roma Interviene: Dalma Frascarelli, Docente di Storia dell’Arte all’Accademia di Bella Arti di Roma Sarà presente l’artista Sabina Alessi Scarica il COMUNICATO STAMPA

Una nuova acquisizione per Castel Sant’Angelo: ‘Germinazione della Pace’ di Giuseppe Carta

Germinazione della Pace è un’opera scultorea di Giuseppe Carta, donata dall’artista e esposta nella zona inferiore di Castel Sant’Angelo. Essa si richiama alla grande installazione di olive in scala gigante esposta ad Assisi sul prato antistante la Basilica di San Francesco il 2 aprile scorso, in occasione della celebrazione della Domenica delle Palme. Come richiamo all’opera di Assisi, il ramo d’ulivo in bronzo dorato e smalto dialoga all’interno di Castel Sant’Angelo con l’edificio seicentesco delle Olearie di Urbano VIII, accanto al quale è collocato. Il suo messaggio di Pace, quanto mai forte in questo momento storico, trova così un simbolico “ponte” tra Assisi, luogo della Pace per eccellenza, e la Basilica di San Pietro, che si staglia appena oltre il Castello. “Nella storia universale dei popoli della Terra, l’Ulivo è presenza costante: è Essere naturale vivente, è monumento della Natura, è Elemento riconciliatore e simbolo di Fede. L’Ulivo è intriso di sacrale rigenerazione ed accompagna la storia e l’evolversi della Conoscenza umana. Le terre italiane feconde di ulivi segnano la vita di figure estremamente importanti per la storia e l’intera umanità e una di queste è certamente il Santo Uomo chiamato Francesco. San Francesco ama il Dio Creatore Padre di tutto il Creato, amore che manifesta seguendo i canoni dell’umiltà, della semplicità e del rispetto. Il Cantico delle Creature da lui composto è una lode a Dio e al suo Creato ‘Laudato sie, mi’ Signore cum tucte le Tue creature’. San Francesco loda ogni creatura voluta dal Signore: Il Sole, la Luna, la Terra ‘la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba’. Il Cantico delle Creature è la più bella Ode di tutti i tempi perché tiene nel grembo della sua composizione insegnamenti di amore verso la vita di ogni cosa presente nella Terra.” (scrive l’artista). Giuseppe Carta nella sua opera, pittorica e scultorea, esalta la magnificenza della Natura quale manifestazione continua di Vita e di Crescita, di Germinazione e di Rinascita. I frutti della Terra, i soggetti che predilige e che compongono le sue opere, si manifestano in una narrazione realista che raggiunge anche i più piccoli dettagli. L’artista, che della Natura e dei frutti della Terra ne ha fatto da oltre quaranta anni la sua cifra spirituale e stilistica, sposa la sacralità della Natura che si ricrea continuamente e attraverso la sua arte celebra la magnificenza del Dio Creatore e Padre che ha dato origine e dà vita a tutte le creature.

dal 27 marzo al Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo la mostra-performance “The Sweet Sixties: Narrazioni di Moda”

La Swinging London, la minigonna di Mary Quant, le visioni da indossare di Ossie Clark, le vetrine coloratissime di Carnaby Street a Soho e lo sbarco sulla Luna: l’eredità associata all’immaginario estetico degli anni Sessanta costituisce un bacino semantico reinterpretabile sotto molteplici aspetti. Età violentemente rivoluzionaria soltanto nel suo epilogo, lo scenario degli anni Sessanta agisce in realtà come nume tutelare delle contaminazioni visive tipiche del mondo della moda.Di qui la volontà di indagare il lato straordinariamente dolce della decade “fluttuante” – così il settimanale Time definiva Londra nel 1966 – attraverso un’antologia fatta di atmosfere e citazioni raffinatamente sixties.Dopo i capitoli Robotizzati – Esperimenti di Moda (Palazzo Wegil 2020), Favole di Moda (Teatro Torlonia 2022) e Roma è di Moda – Via Veneto edition ( Via Veneto 2022), e dopo un’accurata ricerca avvenuta in importanti archivi storici come AnnaMode Costumes, Modateca Deanna, archivio Max Mara e Ken Scott, archivio Doria 1905, Stefano Dominella – curatore della performance insieme a Guillermo Mariotto – attinge nuovamente alla moda presentando The Sweet Sixties. Narrazioni di Moda presso il Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo a Roma.“Non è la prima volta che il famoso Monumento romano apre le sue porte per presentare una delle più interessanti manifestazioni della nostra creatività, la Moda, con la sua capacità di attraversare e interpretare le epoche storiche e rievocarne le atmosfere e le suggestioni. Nel caso di questa mostra, la rappresentazione degli anni Sessanta attraverso gli stili degli abiti e dei loro creatori, ci consente di rivivere uno dei periodi più densi di innovazione e trasgressione della nostra storia più recente, di coglierne l’entusiastica identificazione dei giovani con un modo di vestire che racconta l’esigenza di allargare i propri orizzonti culturali e geografici.” (Mariastella Margozzi, direttrice del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo).Ecco allora cinquanta look che attraverso l’upcycling uniscono capi storici, vere icone di stile, con abiti e accessori recuperati nei mercatini e nei negozi vintage i quali rappresentano in questo momento il vero trend della moda internazionale, adottato soprattutto dalle giovani generazioni che amano recuperare dal passato per renderlo contemporaneo. Con le scenografie di Virginia Vianello, protagonisti, ancora una volta, gli abiti. Ecco le tinte audaci e naturalistiche firmate dalla genialità creativa di Ken Scott, definito “il giardiniere della moda” proprio per le sue stampe floreali. E poi i lembi di pelle coperti soltanto da 40 cm di tessuto di Mary Quant, fino ai motivi futuristici disegnati da Courrèges, Paco Rabanne e Pierre Cardin. Come non citare i colorati cappotti di Max Mara, rubati al guardaroba maschile e reinterpretati con tinte vivaci. La moda degli anni Sessanta ha riscritto e reimmaginato la silhouette di un’intera generazione. Abiti, scarpe, dischi e accessori – tutto ciò che, in una parola, costituisce lifestyle – diventano il manifesto poetico per raccontare le dolcezze di quegli anni.«Questa è la decade in cui i giovani si sono scoperti tali per la prima volta» racconta Stefano Dominella. «Una dimensione fortemente borghese, all’improvviso, si è trovata a fare i conti con l’effervescenza britannica dei sixties, il ritmo dei Beatles, il fascino di James Bond, la minigonna di Mary Quant e le tendenze in fatto di moda di Soho e Kensington. E poi i film con Doris Day, Brigitte Bardot a Saint Tropez, Catherine Deneuve, Jane Fonda in Barbarella» conclude Dominella.Sono gli anni in cui nasce l’industria delle calze e dei collant, in cui alla cotonatura si sostituisce la linearità tagliente del caschetto, in cui l’alta moda comincia ad attingere dal basso. Sono anche gli anni in cui il poliedrico Elio Fiorucci inventa (e vende) uno stile di vita fatto di jeans e t-shirt con angioletti e cuoricini dando vita ad una vera e propria subcultura internazionale. Subcultura che, a partire dal bersaglio stilizzato della Royal Air Force inglese (s)cucito sui giacconi Parka dei giovani Mod alle prese con il blues e la musica beat, in Italia intercetta le lunghezze d’onda propagate dagli specchietti colorati degli scooter, della Vespa e della Lambretta. Sullo sfondo ci sono le notti passate a ballare nei club notturni e i brani Uno dei Mods (1965) e Vi saluto amici Mods (1966), entrambi scritti da Franco Migliacci.Cinquanta creazioni per cinque capitoli, cinque sale, cinque filoni narrativi per raccontare la parte più leggera e sognante degli anni Sessanta. Un esperimento che, facendo suo il linguaggio della contaminazione visiva e dell’upcycling, guarda alla moda di quegli anni come ad un archivio da consultare e valorizzare attualizzando l’identità culturale di una decade complessa e multiforme.Tutto prende inizio da Carnaby Street, la prima sala, con due look creati e curati da Guillermo Mariotto, co-curatore della performance, che troneggiano al centro dell’ambiente. Ecco le passanti, le cui mise riproducono il look di giovani donne alle prese con una sessione di shopping nelle boutique cult di Londra.Il secondo capitolo riflette invece sulle libere associazioni vestimentarie: da una parte le stampe naturalistiche, rigogliose anche attraverso il plumage coloratissimo di Ken Scott, dall’altra il denim e gli angioletti dichiaratamente pop di Fiorucci.Si arriva così alla terza sala, realtà in cui sono le atmosfere lunari di Courrèges, Pierre Cardin, Paco Rabanne, Valentino Garavani ad essere riscoperte sotto forma di metallo, pvc e cappelli a mo’ di casco. Un presagio stilistico, quello della Space Age, che di lì a poco vedrà un uomo solcare il suolo lunare per la prima volta. E poi è la volta dei colori e dei ricami con cui l’alta moda vestiva i borghesi per le grandi occasioni – le tinte audaci, il glamour e le paillettes iridescenti rivivono grazie ad una selezione di abiti d’archivio tra cui quelli della sartoria Battilocchi, Jole Veneziani, Gattinoni, Lancetti, Mila Schön e Carosa.Infine, nella sala Optical, il ritmo degli Sweet Sixties rallenta e si sofferma sull’accostamento geometrico dei due colori (non colori) per antonomasia: il bianco e il nero. Si finisce con il celebrare l’arte – si citano il testamento creativo di Giuseppe Capogrossi e l’operato dei Pittori maledetti di Roma – e con il ricordare la straordinaria potenza evocativa della moda, che questo progetto in fieri utilizza come

il 25 marzo al Pantheon ore 12:00/13:00 “Itinerario artistico teologico della Via Crucis. Inedito incontro e confronto con la poetica Dantesca – Dantedì “

Il 13 maggio 2009 si è commemorato il 1400° anniversario della Dedicazione della Basilica e il Capitolo dei Canonici ha ritenuto di dover celebrare l’importante ricorrenza giubilare mediante la realizzazione di una “Via Crucis”, scaturita dal genio di uno scultore contemporaneo, Federico Severino, coadiuvato nella sua opera da Don Angelo Pavesi. Ne è nato un felice connubio tra arte e fede. In occasione del periodo di Quaresima il Pantheon propone un itinerario di visita speciale con le stazioni della Via Crucis. Il percorso al Pantheon consta di quattordici formelle bronzee ad altorilievo aggettante dislocate lungo tutta la Rotonda, realizzate da Federico Severino nella misura di 80 cm x 80 cm con l’antico metodo della fusione a cera persa. È possibile ravvisare diversi elementi simbolici nelle varie formelle: la Croce, il cui legno si identifica pienamente con il corpo nudo e martoriato di Cristo; il volto dolente del Redentore, che sintetizza interamente la presenza figurativa del Cristo; la corona di spine, che diviene il termometro del pathos crescente di tutta la Via Crucis, ispessendosi e arricchendosi di aculei man mano che si progredisce verso le stazioni successive; l’ottagono, presente in tutte le formelle, che inscrive e accoglie il volto di Gesù, richiamando “l’ottavo giorno”, quello della Resurrezione; l’agnello, evidenziando il parallelismo simbolico che intercorre tra la figura del Cristo e quello di un agnello che segue lungo tutto il percorso il “Vero Agnello”, che toglie i peccati del mondo. Nella quarta Stazione della Via Crucis incontriamo due immagini di rara intensità espressiva. Nella prima di queste due, viene illustrata la preghiera che Dante nel XXXIII canto del Paradiso pone sulle labbra di San Bernardo di Chiaravalle: “Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d’etterno consiglio, tu se’ Colei che l’umana natura nobilitasti sì che il suo Fattore non disdegnò di farsi fattura. Nel ventre tuo si raccese l’amore, per lo cui caldo nell’etterna pace così è germogliato questo fiore”. Gesù è infatti rappresentato come il seme che dal grembo verginale di Maria ha fatto fiorire la rigogliosa schiera dei Santi, qui evocata da un lussureggiante albero di palma. Gli itinerari della Via Crucis incontrano così il Sommo Poeta, che il Pantheon celebra nella giornata a lui dedicata, nell’ambito dei percorsi di visita speciali. Itinerario artistico teologico della Via Crucis. Inedito incontro e confronto con la poetica Dantesca – Dantedì Pantheon, 25 Marzo 2023 – ore 12:00/13:00 a cura di Annalisa Mucerino scarica la SCHEDA PER PRENOTARE LE VISITE GUIDATE CLICCA QUI

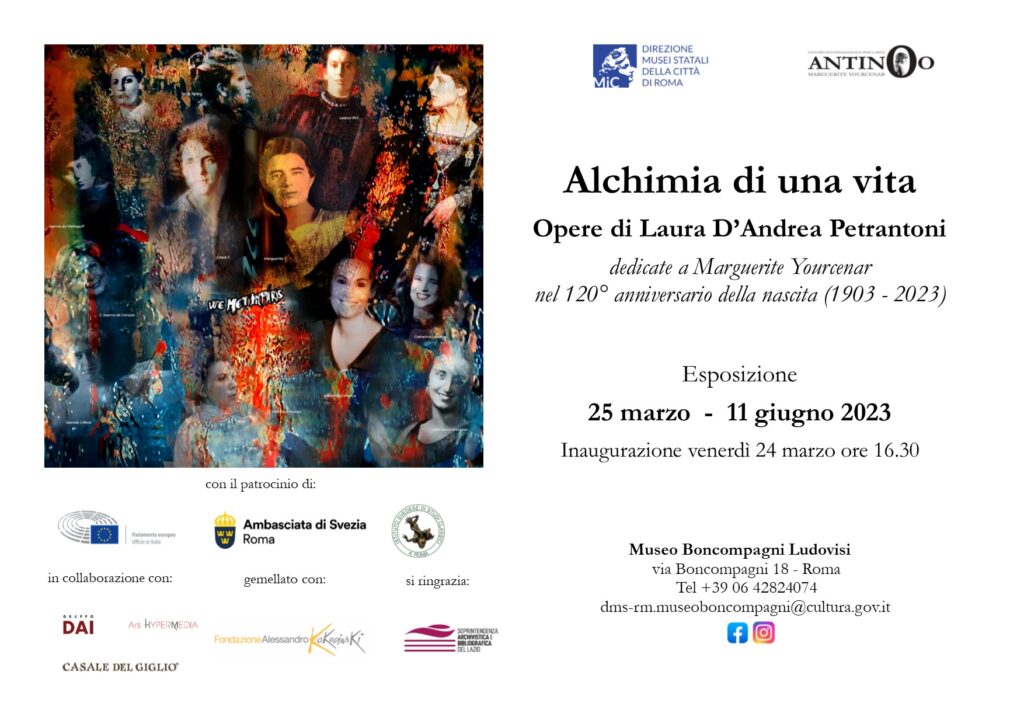

Al Museo Boncompagni Ludovisi dal 25 marzo “Alchimie di una vita – Opere di Laura D’Andrea Petrantoni”

In occasione della ricorrenza dei 120 anni della nascita della scrittrice Marguerite Yourcenar (8 giugno 1903 – 17 dicembre 1987), la Direzione Musei statali della città di Roma diretta da Mariastella Margozzi e il Centro Internazionale “Antinoo per l’Arte” – Centro Documentazione Marguerite Yourcenar presieduto da Michele Amici danno vita al progetto espositivo Alchimia di una vita. Opere di Laura D’Andrea Petrantoni dedicate a Marguerite Yourcenar nel 120° anniversario della nascita (1903 – 2023). La mostra sarà allestita negli spazi del Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti Decorative, il Costume e la Moda dei secoli XIX e XX, diretto da Matilde Amaturo. L’artista Laura D’Andrea Petrantoni ha interpretato nelle sue varie declinazioni l’universo femminile e l’inizio di un’emancipazione della donna tra il XIX e il XX secolo. L’esposizione celebra la prima Accademica di Francia (1981), istituzione voluta dal cardinale de Richelieu nel 1635, il cui titolo ha inserito la scrittrice Yourcenar fra “Gli Immortali” della letteratura. L’occasione permetterà di ammirare il progetto dell’abito realizzato da Yves Saint Laurent per l’ingresso di Marguerite Yourcenar quale membro dell’Accademia di Francia. Saranno esposte riproduzioni fedeli di alcuni preziosi documenti sottoposti alla tutela della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio, i cui originali sono conservati nell’Archivio del Centro Internazionale “Antinoo per l’Arte” – Centro Documentazione Marguerite Yourcenar presso la Fondazione Terzo Pilastro Internazionale – Palazzo Cipolla, Roma. Laura D’Andrea Petrantoni è siciliana di origine. Ha conseguito gli studi presso l’Università di Lettere e Filosofia, Grenoble e Arte e Xilografia presso le Accademie di Roma e Urbino. Ha studiato la scrittura antica del mediterraneo al Cairo e condotto sperimentazioni con differenti tecniche e materiali: su pietra lavica, ferro, rame e in particolare riflessioni di luce su acciaio spazzolato. Le sue opere sono presenti nei seguenti musei: Museo della Xilografia, Carpi, Modena; MACC – Museo Caltagirone (donazione Sylvia Franchi – Artivisive Roma); Museo Pecci Firenze; MART Museo Trento e Rovereto (donazione Mirella Bentivoglio); Museo Matino (Puglia); Museo di Arte Moderna Valencia “Libro d’artista”. La mostra al Museo Boncompagni Ludovisi è patrocinata dall’Ambasciata di Svezia, dal Parlamento Europeo e dall’Istituto Svedese di Studi Classici a Roma. Scarica il COMUNICATO STAMPA Alchimia di una vita. Opere di Laura D’Andrea Petrantoni dedicate a Marguerite Yourcenar nel 120° anniversario della nascita (1903 – 2023) Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti decorative, il Costume e la Moda dei secoli XIX e XX Via Boncompagni 18 – Roma Esposizione Da un’idea e a cura di Laura Monachesi progetto allestimento a cura di Massimo Domenicucci e Chiara Domenicucci Zottin 25 marzo – 11 giugno 2023 Inaugurazione venerdì 24 marzo ore 16:30

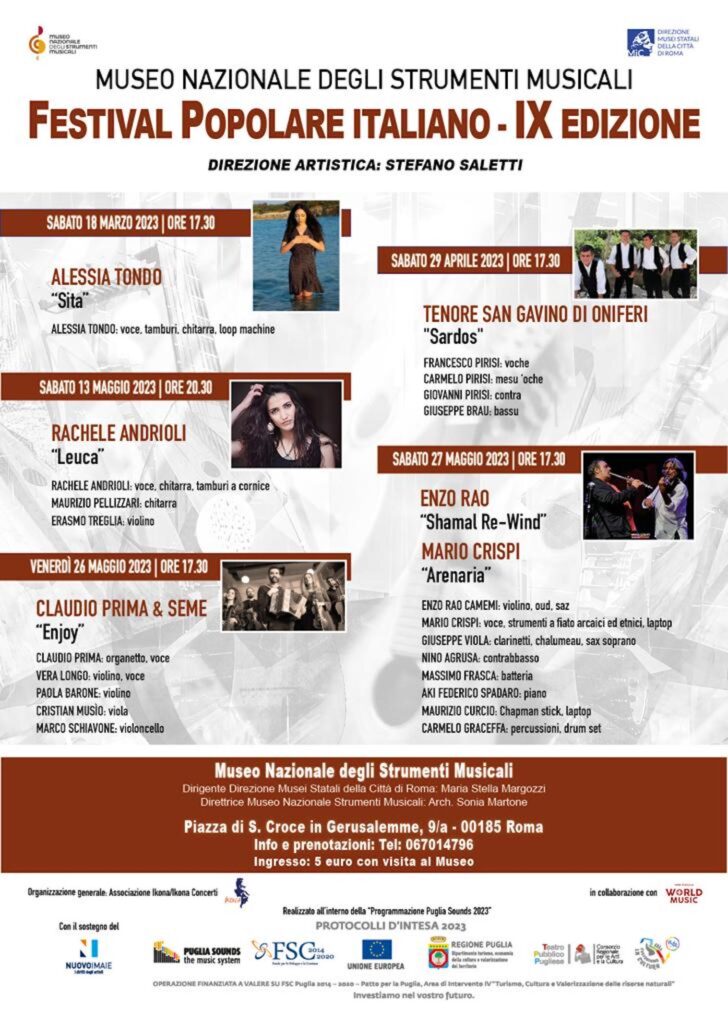

Al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali dal 18 marzo la rassegna “Festival Popolare Italiano”

Dal 18 marzo al 27 maggio 2023 si terrà presso il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, museo afferente alla Direzione Musei Statali della città di Roma, il Festival Popolare italiano, rassegna giunta alla nona edizione e che porta a Roma la ricchezza della musica popolare, folk, etnica e world. PROGRAMMA 18 marzo ore 17.30 Alessia Tondo “Sita” 29 aprile ore 17.30 Tenore San Gavino di Oniferi “Sardos” 13 maggio ore 20.30 Rachele Andrioli “Leuca” 26 maggio ore 17.30 Claudio Prima & Seme “Enjoy” 27 maggio ore 17.30 Enzo Rao “Shamal Re-Wind” Mario Crispi “Arenaria” L’ingresso al concerto e alle attività della rassegna è incluso nel costo del biglietto di ingresso al Museo; si avrà quindi la possibilità di visitare i due piani espositivi, conoscere l’importante collezione e assistere ai cantieri di restauro aperti al pubblico. Scarica il COMUNICATO STAMPA

Al Museo Andersen l’8 marzo inaugura la mostra “Sabina Alessi. I sette vizi capitali”

In occasione della Giornata Internazionale della donna il Museo Hendrik Christian Andersen, diretto da Maria Giuseppina di Monte e afferente alla Direzione Musei Statali della città di Roma, diretta da Mariastella Margozzi, presenta al pubblico la mostra di Sabina Alessi e del suo gruppo di lavoro, costituito dagli studenti del corso di decorazione dell’Accademia di Belle Arti di Roma. La mostra nasce dall’accordo, sottoscritto fra il Museo Hendrik C. Andersen e l’Accademia di Belle Arti di Roma, finalizzato alla cooperazione e allo scambio all’insegna della valorizzazione del Museo, dei giovani artisti e della loro docente, Sabina Alessi, italo belga che vive e lavora a Roma. Il progetto scaturisce dalla frequentazione del Museo da parte degli studenti dell’Accademia che hanno approfondito, durante le visite, i temi relativi al percorso artistico e umano che Hendrik Christian Andersen ci ha lasciato in eredità. La mostra si pone in contrappunto con gli ideali utopistici alla base del progetto del World Center of Communication attraverso il quale Andersen voleva “creare una nuova Bibbia, un qualcosa che aiuti quelli che verranno dopo di noi a sentire il loro spirito come una parte di quello di Dio. […] dimostrare come le differenze […] non facciano alcuna differenza”, come emerge dal Diario dattiloscritto della cognata Olivia Cushing. I sette vizi capitali rappresentati da sette opere, ciascuna ben connotata e distinta per forma, colore e materiale – dall’ovale in marmo per la superbia al triangolo in ceramica per l’invidia, solo per citarne alcuni – si pongono quindi in contrasto con i “bianchi sogni di un altro mondo” di Hendrik Christian Andersen che, sebbene non espressamente, ha perseguito un ideale d’arte e vita improntato alla glorificazione della virtù, come fanno bene comprendere alcuni evocativi passaggi del Diario di Olivia che ne esalta la dedizione e lo sforzo per il raggiungimento di uno scopo più alto e spirituale. Le idee di Hendrik Andersen erano condivise dall’amata cognata Olivia Cushing, sua guida spirituale, ispirata dalla lettura dei saggi di Ralph Aldo Emerson, uno dei più influenti esponenti del movimento trascendentalista americano del XIX secolo, che nei suoi primi scritti sottolineò l’importanza di una vita buona e giusta ispirata dal rispetto per gli altri e dal perseguimento di finalità etiche. Nel programma iconografico della città ideale di Hendrik Andersen, questi concetti si traducono nella ricerca dell’equilibrio delle forme e nell’armonioso dialogo fra le sculture che l’artista ha messo al centro del suo progetto urbanistico. L’arte e la bellezza per Hendrik Andersen diventano il mezzo per cambiare l’umanità. Chi varca la soglia del Museo si stupisce, si emoziona e, seguendo l’itinerario che si snoda dal pian terreno al primo piano, dove sono esposte le opere della collezione, giunge al secondo dove, attraverso la proposta espositiva, la lettura del passato si attualizza nell’interpretazione contemporanea. La valenza didattica del progetto costituisce un valore aggiunto in quanto gli studenti sono stati coinvolti in tutte le fasi progettuali, di realizzazione e cura degli apparati, allestimento e organizzazione. Nella giornata della donna la mostra vuole essere un omaggio a tutte le donne artiste alle quali il Museo Hendrik Andersen ha sempre dedicato particolare attenzione e interesse attraverso molteplici iniziative e anche quest’anno l’impegno prosegue attraverso la mostra di un’artista donna e delle studentesse dell’Accademia coinvolte nel progetto. Sabina Alessi è nata a Bruges nel 1968. Consegue il Baccalaureat alla Scuola Europea di Bruxelles. Nel 1992 si diploma all’Accademia di Belle arti di Roma. Nel 1990-91 tiene la sua prima mostra personale al Lavatoio Contumaciale di Roma, dove afferma la sua ricerca incentrata su dei quadri-struttura, in cui i segni sono determinati compositivamente dalla stessa forma struttura del telaio. Prosegue la sua ricerca formale con altri interventi inclusa la XII Quadriennale di Roma, nel 1996. L’attività degli anni ultimi l’ha vista impegnata in una mostra personale ad Empoli (FI) presso la gal-leria Filarete, e nella realizzazione di una scultura in Acciaio Corten,” Onda 2030” per il nuovo Ret-torato dell’Università di Tor Vergata a Roma e in ultimo nel 2021 nella partecipazione con una se-rie di opere al progetto dal titolo Tomaso Binga Locus; Transumanze creative, presso la Fondazione Filiberto e Bianca Menna, e successivamente presso la Brigade Gallery in Danimarca. Insegna all’Accademia di Belle Arti di Roma, dove vive e lavora Scarica il COMUNICATO STAMPA

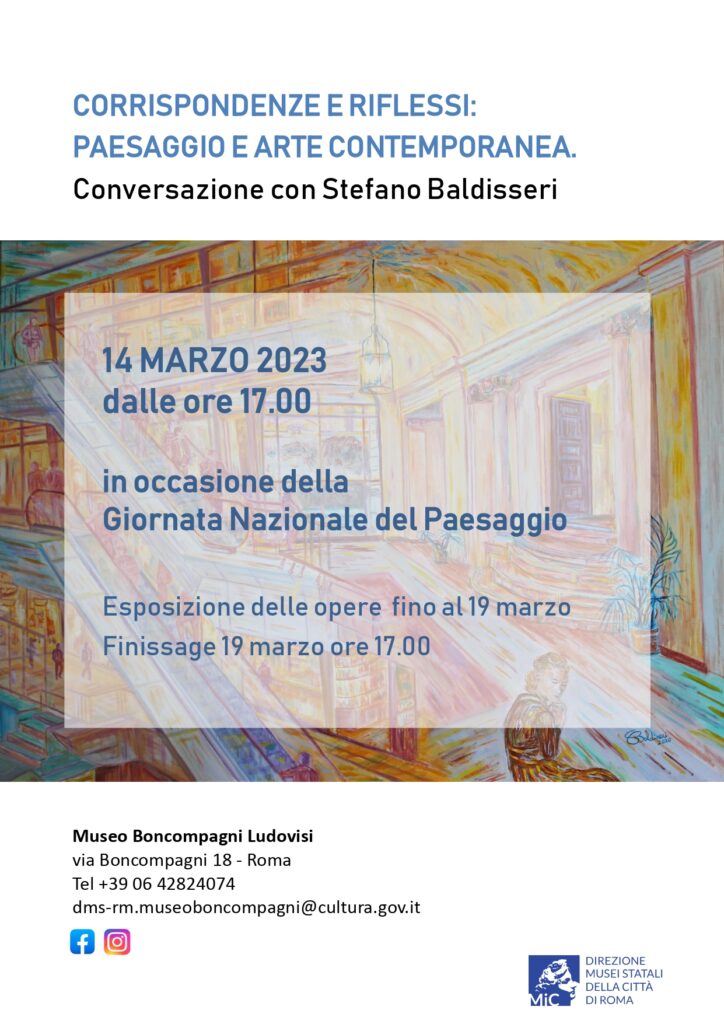

il 14 marzo al Museo Boncompagni “Corrispondenze e riflessi: paesaggio e arte contemporanea. Conversazione con Stefano Baldisseri”

Il 14 marzo si celebra la Giornata Nazionale del Paesaggio. Per l’occasione, l’artista Stefano Baldisseri affronterà al Museo Boncompagni Ludovisi il tema del paesaggio nelle sue varie declinazioni – paesaggio naturale, paesaggio urbano, paesaggio della memoria, paesaggio simbolico – a partire dall’estetica fino alla storia sociale dell’arte esponendo nove olii su tela realizzati tra il 1993 e il 2020. A partire dalle ore 17.00 l’artista accompagnerà il pubblico nella lettura dei dipinti in dialogo con alcune opere della collezione permanente del Museo. Le sue opere saranno esposte fino al 19 marzo. Stefano Baldisseri è laureato presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Impegnato in diverse discipline, sia artistiche, dalle arti visive, alla musica alla storia dell’arte, che scientifico-tecnologiche, persegue un punto di incontro di modelli concettuali e stilistici tra il mondo artistico e quello scientifico. Le sue opere saranno esposte fino al 19 marzo. Finissage 19 marzo ore 17.00.

Al Museo Boncompagni dall’8 marzo “La bellezza dell’intelligenza. Nuove acquisizioni e restauri”

Nel mese che celebra la Festa Internazionale della donna (8 marzo) e in cui ricorre la nascita di Palma Bucarelli (Roma, 16 marzo 1910 – 25 luglio 1998), il Museo Boncompagni Ludovisi presenta un nuovo percorso dedicato alla figura della nota storica e critica d’arte. La Bellezza dell’Intelligenza mette in mostra le più recenti acquisizioni museali consistenti in quattro esemplari unici di gioielli d’artista appartenuti a Palma Bucarelli e acquisiti dalla nipote Barbara Lazzarini per le collezioni del Museo Boncompagni Ludovisi: un pendente, una collana, un anello e un paio di occhiali con orecchino che recano la firma di grandi artisti del Novecento come Lorenzo Guerrini, Umberto Mastroianni e Gastone Novelli. Alcuni abiti del guardaroba di Palma Bucarelli donati al Museo nel 1996 e nel 2010 sono stati sottoposti a un accurato e attento restauro che ha permesso la pulitura e il consolidamento dei tessuti e degli elementi decorativi. Così in una nuova veste sono stati allestiti modelli da giorno, pomeriggio, cocktail, sera databili tra gli anni Quaranta e gli anni Settanta del Novecento che recano le firme di note sartorie romane e napoletane oggi scomparse. Gli abiti e i gioielli indossati da Palma Bucarelli nelle diverse occasioni delineano la sua identità di donna carismatica e all’avanguardia e testimoniano lo stretto legame fra arte, moda e innovazione vissute sempre alla ribalta dell’interesse mediatico. Mercoledì 8 marzo alle ore 16.30 il pubblico potrà scoprire il nuovo percorso grazie a una visita guidata con il direttore del Museo Matilde Amaturo, la curatrice del restauro degli abiti Nicoletta Vicenzi e con la collaborazione di Elisa Ciafrei che illustrerà le tecniche dei gioielli (per prenotazioni 06 42824074 fino a esaurimento posti). Scarica il COMUNICATO STAMPA